在 OpenAI 最新那篇《How People Use ChatGPT》的研究报告里,可以看到一个很多技术人不愿意承认的事实。 我们天天讨论 AI 的未来、模型的能力、Agent 的协同,但普通人真正反复在用的确是最不起眼、最没技术含量、但最能偷懒的那一类小脑力动作。 很多的创业方向都是 AI 重构操作系统,但在报告里能看到的基本都是这样的提问场景: "我懒得写,你帮我润色下" "这事我大概懂,但你能快速解释一下吗" "我脑子卡住了,你先给我几个思路我再改" 就是这类小到不能再小、但一天下来会出现无数次的轻认知需求。 要说这些任务值钱吧,好像也不大值钱;但要说不值钱吧,每一次都真想掏出点什么东西来换时间、换注意力、换一口气不费脑的轻松感,于是,这反而成了 ChatGPT 用得最频繁的几个场景。 报告里有个特别关键的数据点:写作、实用建议、信息查询这三类用途,加起来占了用户对话的大头。 注意!!! 不是图像生成、代码开发和多模态探索之类的,就是字面意义上的"你帮我想点内容"、"你帮我写点东西"、"你告诉我这个怎么做",极其朴素、但极其高频的脑力协助。 更有意思的信息是,真正把这三类用法用在工作场景中的人占比也很高,尤其是在教育程度高/收入水平高/日常脑力劳动密度大的人群中。也就是说大量的高认知人群的低成本输出策略,用 AI 省点脑子,完全不是因为不会做,单纯的不想做或者不想做得那么费力。 我意识到一个很本质的判断转变,AI 应用不应该去比谁更智能,而应该去比谁更懂人类和人类不想动脑的那一瞬间。 很多技术人一个很大的错觉,以为大家想要一个能回答所有问题的 GPT,其实大家更想要一个能帮他们免于思考前5分钟的小工具;以为用户要的是全链路智能流程,其实用户更需要的是一个"我脑袋转不动了你先帮我垫一脚"的认知助理;以为大家要构建的是一个 super agent,但现实中能留下来的产品,很多时候可能只解决了一个问题,比如:懒得写。 也正因为这样,我现在看"做什么 AI 应用能赚钱"这个问题,视角已经完全变了。别去想还能不能做一个内容平台、一个垂直模型、一个 SaaS 系统。应该反过来去问自己:我有没有办法,找到一个特别具体、特别细分、但特别常见的人类偷懒瞬间,然后围绕这个瞬间,去设计一套轻决策路径 +提示词模板 + 好的 UI 输出,让用户在最不想动脑的时候,最快拿到可修改的半成品。 而当这个偷懒动作被频繁触发,它就自然变成了习惯性的AI 肌肉记忆,而我们所做的应用,也就从一个工具变成了大脑外挂。 那 AI 产品的商业价值又该如何定义,可能有一类不在于能不能模拟一个人类专家,而在于能不能替用户做掉那些明明可以做但就是不想做的动作。 真正的市场不应该只盯着智能的天花板,往下看看,再懒惰的地板上也有大量的机会。 那再 AI 革命的宏大叙事下,我们追求的就不只是让人更强,让人更轻也应该进入视野。 人类会为强大而敬畏,但也会为轻松而掏钱。 思考下自己的日常,再环顾下市场,一个值得做的 AI 应用,不一定惊艳,但一定能替人类懒一次。 所以, 你想不想做一款 AI 产品,能替用户少动一次脑? 你能不能用 prompt、memory、数据和一点点贴心,帮人类多偷一秒懒? 如果可以,那它可能比我们写出一个能做十种事情的智能体,还更容易被买单和留存。 这类的机会还有很多。

查看翻译

20:21 - 2025年9月21日 ・ Twitter Web App

"AI 应用不应该去比谁更智能,而应该去比谁更懂人类和人类不想动脑的那一瞬间" 非常赞同,这是意图经济的新范式 x.com/fi56622380/sta…

fin @fi56622380

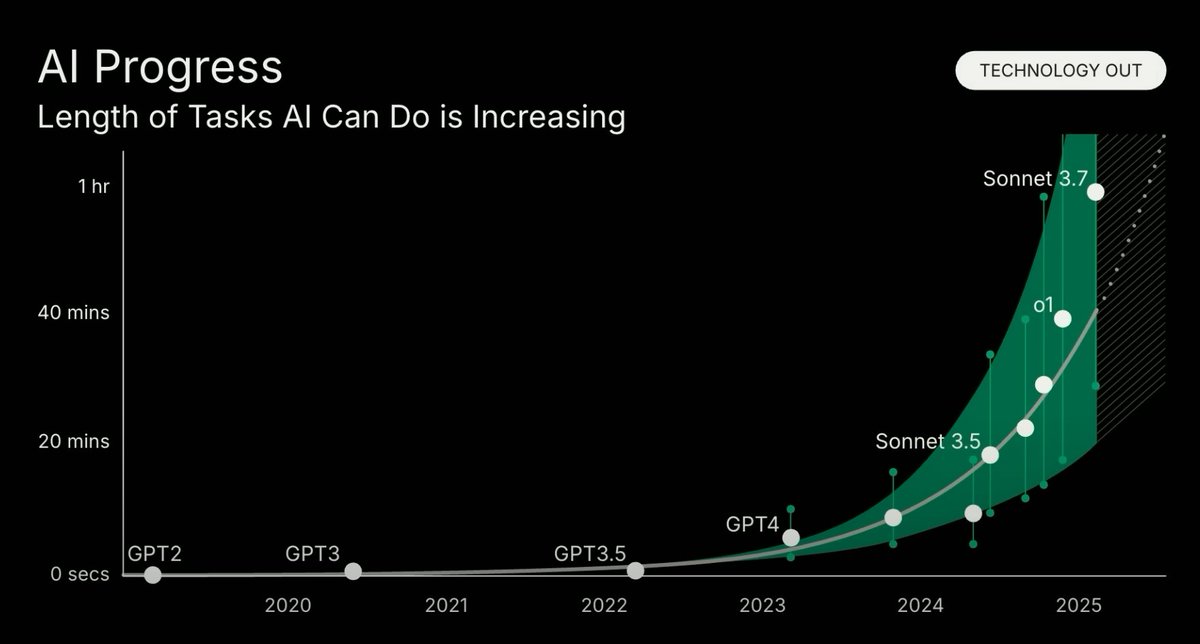

8月 1日AI时代和互联网时代的运行逻辑和模式有什么不一样?(二) 上篇讲到AI和互联网在底层算力特性上的不同出发,那么也许可以推演一下,这会带来什么策略上和商业模式上的变化 首先AI的收费越来越多是以token计费,变现不再是互联网时代的免费流量模式 因为广告补贴难以覆盖高额的token成本

用的多,不等于商业价值,这类简单的应用,是个AI应用都能提供,免费版就够了。创业者开发应用,要面向愿意付费的人群和未来可能的场景。目前,愿意付费的群体,除了公司、AI创业群体,就是一些深度应用者。普通使用者,没多少愿意去付费20刀每月,长期来看,这种潜度使用也没多大竞争力。

我看到了我们这一代的大多数人被现有的技术范式和自己的认知习惯固化了,转变十分困难,不过这也是机会,可以开发针对 AI 移民的产品。技术门槛越来越低,认知门槛越来越高。这是现状,但我相信下一代的 AI 原生代会和我们不一样

感觉这正是AI所带来的巨大改变之一吧。大家都喜欢追求一些能让自己与普世大众显得不同的东西。技术人想探讨前沿科技,最新的模型;艺术人想分享别人都不懂的品味,独特的视角。有一群人去捅天花板是好事,但不可能八十亿人,人人都有心力去捅那天花板。可能之前会以为大家都在做前沿的工作,但普通人的生活其实是由这些最基本,最琐碎,可能也最没技术含量的事组成,报告用客观数据让大家可以实实在在得看到这一点。真正的需求完全不用那么高精尖。

这个问题的本质是大多数用户其实并不是真正需要AI,最多是有问题的时候问一嘴,让这群用户多敲几个字都很难,更别提什么优化prompt。我自己的例子:开发了好几个AI产品,最火的居然是ama.stockai.trade,因为可以一句话免费生图

这个并不难理解 大家有了office三件套就不用再去手工做那些东西了。 AI本质上也类似,是提高生产效率的一种工具。 既然是工具,那工具自然就是制作产品的一种前置。 用户要的是最终的产品,比的是哪种工具更顺手而已。 不要专心去做屠龙刀,要去做小剪刀

专业源头查档》<真实靠谱》个人户籍<名下房产》行车轨迹》人员轨迹/重金寻条》犯罪记录、银行流水》手机定位》全家户籍/工作单位》快递地址》模糊找人》人脸识别》机主信息》车主信息》婚史记录》名下电话/名下车辆》开房记录*欢迎催收<律所》查档同行合作诚招代理.点主页链接进电报联系客服》

报告地址:

报告地址:

@takeallleftnone

@takeallleftnone @ccpgaowari

@ccpgaowari

没有评论:

发表评论